Télécharger : Tonquedec – Saint Dominique, serviteur de la vérité

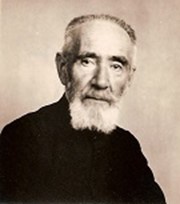

Discours prononcé par le R.P. Joseph de Tonquédec s.j. (1869-1962),

le 10 février 1922, dans l’église Saint-Thomas-d’Aquin, à Paris

à l’occasion du 7e centenaire de la mort de saint Dominique (6 août 1221)

Monseigneur,

Mes révérends pères,

Mes frères,

Dans mes plus lointains souvenirs d’enfance – semblable en cela, je pense, à tous les hommes élevés dans le catholicisme – je rencontre quantité d’images de saints. Parmi elles, il y en a une exceptionnellement fascinante. C’est une transparente figure de moine, un profil fin, un front pur sur lequel se lève une étoile, de belles mains longues et souples qui portent un lys ou un volume, à moins qu’elles ne se joignent pour la prière ; je ne sais quoi de virginal et d’austère émanant de toute la personne. Et je retrouve encore dans ces premiers souvenirs une autre image où le même personnage reparaît, mais couché cette fois, et comme endormi d’un sommeil extatique ; de ses entrailles sort un grand arbre dont les fleurs sont des saints encore : ascètes, docteurs, mystiques, prêcheurs, martyrs : fleurs uniformément blanches sous leur noire enveloppe, tout comme la fleur vivante qui est là sur le sol, et dont elles sont la progéniture. Ce moine au front radieux, c’est saint Dominique ; et le grand arbre qui monte de son sein et dont les plus jeunes branches s’en vont vers les inaccessibles hauteurs de l’avenir – car il n’a pas fini de pousser et de fleurir – c’est l’Ordre illustre dont Dominique fut la semence, il y a sept siècles révolus.

Dans mes plus lointains souvenirs d’enfance – semblable en cela, je pense, à tous les hommes élevés dans le catholicisme – je rencontre quantité d’images de saints. Parmi elles, il y en a une exceptionnellement fascinante. C’est une transparente figure de moine, un profil fin, un front pur sur lequel se lève une étoile, de belles mains longues et souples qui portent un lys ou un volume, à moins qu’elles ne se joignent pour la prière ; je ne sais quoi de virginal et d’austère émanant de toute la personne. Et je retrouve encore dans ces premiers souvenirs une autre image où le même personnage reparaît, mais couché cette fois, et comme endormi d’un sommeil extatique ; de ses entrailles sort un grand arbre dont les fleurs sont des saints encore : ascètes, docteurs, mystiques, prêcheurs, martyrs : fleurs uniformément blanches sous leur noire enveloppe, tout comme la fleur vivante qui est là sur le sol, et dont elles sont la progéniture. Ce moine au front radieux, c’est saint Dominique ; et le grand arbre qui monte de son sein et dont les plus jeunes branches s’en vont vers les inaccessibles hauteurs de l’avenir – car il n’a pas fini de pousser et de fleurir – c’est l’Ordre illustre dont Dominique fut la semence, il y a sept siècles révolus.

Voilà ce qui m’est apparu, mes frères, la vision qui s’est levée devant mes yeux, quand on m’a demandé de prendre la parole en cette circonstance solennelle ; et en face de cette belle œuvre de Dieu, que représentent saint Dominique et sa postérité, je me suis senti plein d’admiration ; je me suis félicité d’avoir été choisi, quoique indigne, pour porter aujourd’hui à l’Ordre dominicain, en cette apothéose de son Patriarche, le salut fraternel et respectueux de la Compagnie de Jésus.

Monseigneur [1], c’est bien votre patronage qui convenait à une telle cérémonie. Dévoué personnellement aux plus nobles labeurs de l’esprit, vous avez votre place aussi bien parmi les maîtres de nos lettres françaises qu’au milieu des docteurs de la science divine ; vous présidez à l’une de ces œuvres de haut enseignement catholique, qui furent, nous allons le voir, l’un des soucis constants de saint Dominique. Votre présence mettra sur ce pauvre discours un rayon de splendeur intellectuelle, qui en masquera quelque peu, je l’espère, la médiocrité.

Ce qui orienta la vie de saint Dominique, ce fut sa rencontre avec l’hérésie albigeoise. Ignorant les desseins de Dieu sur lui, il vivait depuis neuf ans, d’une vie toute recueillie et cachée, dans le cloître des chanoines d’Osma, lorsqu’une circonstance fortuite l’amena dans le Midi de la France. Un spectacle imprévu l’y attendait. Le Languedoc était alors en proie à une malsaine fermentation religieuse. Une doctrine à la fois métaphysique et mystique y agitait les esprits. Ses apôtres touchaient d’une main osée aux questions philosophiques les plus ardues : le problème du mal, l’origine des choses, le sort futur de l’âme. Ils y donnaient des réponses d’une netteté trompeuse, assez simples et assez claires pour être comprises et adoptées par une moyenne d’esprits. D’autre part, ils pratiquaient, en apparence au moins, un ascétisme rigide qui leur conciliait la vénération du peuple. Dominique, d’un coup d’œil rapide et juste, discerna ces causes de succès. A cette double séduction du mal, d’ordre à la fois spéculatif et moral, il voulut opposer des remèdes de même nature : d’une part la doctrine, la Vérité intensément approfondie et prêchée sans relâche, la Vérité, dont le nom même « Veritas » est resté la devise de ses fils ; d’autre part, le rayonnement d’une vie d’oraison et d’austérité, sa sainteté et celle des siens. Et il se trouve que le second moyen rejoint le premier, car la sainteté n’est pas seulement un instrument de moralisation personnelle et d’apostolat : elle est le moyen suprême de l’illumination de l’esprit. La voie spéculative et la voie mystique sont convergentes : elles montent, chacune selon sa direction propre, vers le même foyer de Vérité. Seulement, là où la science s’arrête éperdue, éblouie, la sainte contemplation étend son aile et s’envole, pour s’aller perdre dans les gouffres du ciel. De sorte que toute l’œuvre de Dominique et de ses fils tend tout entière vers un même but, se suspend au même principe : la Vérité, la Vérité conquise, vécue, distribuée sans parcimonie.

C’est d’elle seule qu’il fut, qu’ils sont après lui, les serviteurs. Et je m’en vais vous le montrer.

- La vérité prêchée et enseignée

On oublie parfois trop, à notre époque sceptique, que l’homme est un animal raisonnable, et que, non seulement les « puissances de sentiment », comme on dit, les enthousiasmes irréfléchis et les caprices le mènent, mais aussi les idées, les raisons, les arguments. C’est quelque chose, c’est beaucoup, pour exercer une influence sur l’humanité, que d’avoir raison, de posséder la Vérité, de savoir l’exposer et la démontrer.

On oublie parfois trop, à notre époque sceptique, que l’homme est un animal raisonnable, et que, non seulement les « puissances de sentiment », comme on dit, les enthousiasmes irréfléchis et les caprices le mènent, mais aussi les idées, les raisons, les arguments. C’est quelque chose, c’est beaucoup, pour exercer une influence sur l’humanité, que d’avoir raison, de posséder la Vérité, de savoir l’exposer et la démontrer.

Ne méprisons pas l’homme au point de le considérer comme réfractaire par nature au bon sens, à la logique, aux preuves solides et bien déduites. L’erreur même, pour une part, doit son pouvoir de séduction à des apparences de vérité. L’incroyance religieuse, par exemple, a un contenu intellectuel, frelaté sans doute, mais réel, et, jusque chez le vulgaire, beaucoup plus considérable qu’on ne le croit souvent. Les mêmes objections contre la foi peuvent se poser à plusieurs niveaux ; on les rencontre avec des costumes et des visages divers à tous les paliers de la culture. Parmi les grandes discussions de l’École, je mets en fait qu’il en est bien peu dont le fond, la substance ne se retrouve dans les difficultés courantes. Seulement ce qui en haut se montre sous une forme élaborée, épurée, dégagée des symboles triviaux, apparaît en bas sous une forme embryonnaire, gauche, embrouillée.

Or il n’est pas donné au premier venu, quelles que soient l’excellence de ses intentions ou l’ardeur de son zèle, de faire droit à ces requêtes intellectuelles. J’entends : même à celles du peuple. Car il y a longtemps qu’on l’a remarqué : les questions mal posées sont les plus difficiles à résoudre. Pour démêler le sens précis d’une argumentation boiteuse, marchant en zigzags, et chargée d’éléments hétéroclites, comme l’est souvent celle des simples, il faut maîtriser la matière, l’avoir explorée à fond, en connaître les entours et les relations les plus lointaines et les plus adventices.

J’admets bien qu’en revanche, il est plus facile d’en imposer au peuple qu’aux lettrés. Je sais, oui je sais, hélas ! il existe une apologétique de pacotille, une camelote d’apologétique, faite de traits d’esprits, d’histoires plus ou moins authentiques et d’affirmations fortes. Mais celle-là déshonore la Vérité : elle n’est, osons le dire, pas même honnête. Car si elle peut mordre sur quelques esprits rustiques, ce n’est pas une raison pour qu’un homme probe se permette de l’employer. La fin ne justifie pas les moyens. Le faux, l’absurde, le puéril sont des poisons dont aucun intérêt, fût-il sacré, n’autorise l’inoculation aux esprits sans défense. Mais à côté de ces esprits-là, il y en a d’autres qui se défendent fort bien, ayant bénéficié d’une culture philosophique, scientifique, historique, très poussée. Pour affronter la lutte avec ceux-ci sans infériorité et sans ridicule, l’apôtre doit être intellectuellement leur égal, sinon leur supérieur. Car ils culbuteraient avec de grands éclats de rire et force brocards, le pauvre apologiste mal équipé, mal ficelé dans une armure branlante et démodée, qui s’aviserait de leur offrir le tournoi. On parle souvent du scandale des faibles ; on ne craint pas toujours assez le scandale des forts. Que peut penser, je vous le demande, du sérieux de la religion, un incrédule intelligent et instruit, qui assiste à certaines démonstrations oratoires, à certaines réfutations dont l’aplomb ne compense pas la légèreté ?

Aussi bien, c’est dans les sphères cultivées que les idées s’élaborent pour descendre ensuite dans la masse, où, pareilles à ces âmes déchues et tombées dans la matière dont parle Platon, elles prennent des visages brutaux et des formes épaisses. Ce sont les marquis poudrés du temps de Louis XV, admirateurs de Voltaire et de Rousseau, qui ont préparé la Révolution française et les saturnales où ils devaient périr. Quiconque veut conquérir le nombre fera bien de viser d’abord l’élite, et pour gagner le peuple, le meilleur moyen n’est pas toujours, comme certains le pensent, d’« aller au peuple » tout rondement et tout droit.

Donc la haute, la très haute culture est nécessaire, d’une nécessité vitale, dans l’Église. Persuadons-nous bien, mes frères, qu’elle ne s’improvise pas. Elle ne saurait s’acquérir dans les agitations d’une vie très occupée, au milieu des soucis d’un ministère absorbant. Elle exige des loisirs. Un autre fondateur d’Ordre, saint Ignace, disait des études : « Totum hominem requirunt ». Elles requièrent l’homme tout entier, elles le dévorent. Et par conséquent, il faut qu’au-dessus de la plaine grouillante d’activités fiévreuses, on voie s’élever les montagnes paisibles, les montagnes solitaires, asiles des études profondes et des longues méditations. C’est là que seront forgés les engins puissants de la guerre des idées ; c’est de là, comme d’une position élevée et avantageuse, que pleuvront sur les camps ennemis, des projectiles de choix ; c’est de là que s’envoleront les feuilles écrites, messagères de vérité, qui couvriront la terre ; c’est de là que descendront à leur heure, pour des interventions décisives, des apôtres d’élite : pareils à ces grands oiseaux qui après avoir plané très haut et tournoyé longtemps dans l’air pour bien discerner leur proie, fondent sur elle à la fin, et la saisissent à coup sûr.

J’ai l’air, mes Frères, de ne vous exposer que des considérations d’ordre général ; en réalité je vous parle depuis le commencement de saint Dominique, et je développe devant vous son plan et ses idées : ce que sa famille religieuse réalise encore sous nos yeux. Mais nous allons le voir plus précisément.

J’ai l’air, mes Frères, de ne vous exposer que des considérations d’ordre général ; en réalité je vous parle depuis le commencement de saint Dominique, et je développe devant vous son plan et ses idées : ce que sa famille religieuse réalise encore sous nos yeux. Mais nous allons le voir plus précisément.

Le Moyen Âge – vague expression qui recouvre d’infinies diversités – le Moyen Âge que nous nous représentons figé tout entier dans une orthodoxie immuable, fut au contraire, à certains instants et en certains lieux, dévoré de curiosité intellectuelle et tenté par les spéculations les plus téméraires. Le pullulement des sectes vaudoises et cathares, héritières, sinon filles, des lointains gnostiques, des manichéens et des priscillianistes, en est un témoignage.

Or saint Dominique, en les rencontrant, eut le sentiment très net et très vif du péril intellectuel qu’elles faisaient courir aux fidèles. Pour mettre en pièces la métaphysique de l’hérésie, pour débrouiller, par exemple, avec sûreté devant les foules, en des réunions contradictoires, ce redoutable problème du mal, qui est encore le tourment de plus d’une intelligence contemporaine, il fallait des maîtres. Le saint lui-même, après ses dix années d’études à l’Université de Palencia et ses neuf années de recueillement à Osma, en était un. Devant les Albigeois, et plus tard devant toutes les erreurs en circulation dans le monde, il voulut que ses fils le fussent. C’est pourquoi il eut l’idée – neuve alors – d’une milice religieuse spéciale, vouée tout entière à la défense de la Vérité, et dont l’occupation fût l’étude en vue de l’apostolat et la prédication : des moines qui fussent exclusivement docteurs et prêcheurs, telle fut sa conception.

Elle n’allait pas sans difficultés. En effet, les évêques sont, dans l’Église, les docteurs et les prédicateurs nés de leur peuple. Après eux, ces offices reviennent de droit aux prêtres qu’ils commettent à la charge des paroisses. Le premier office du pasteur consiste en effet à nourrir ses ouailles de l’aliment de la doctrine. D’autre part, les moines que l’on avait connus jusqu’à l’époque de saint Dominique restaient la plupart du temps enfermés dans leurs cloîtres vaquant à la louange de Dieu et à l’oraison. Saint Dominique va changer tout cela. Il arrive avec un plan inédit. Sous son inspiration peut-être, en tout cas d’accord avec ses vues, le quatrième concile de Latran demande des prêcheurs qui ne soient que cela, et qui, tout entiers à l’œuvre de la doctrine, dégagés du ministère paroissial et des obligations monastiques, viennent en aide aux pasteurs absorbés par d’autres soucis. A cette demande prévue, suggérée peut-être par lui, Dominique répond en présentant son Ordre à l’approbation de l’Église. Pour mieux assurer chez les siens l’intensité de la préparation et de l’action apostolique, il ne veut pas qu’ils soient des moines au sens strict du mot, selon le type connu jusqu’alors. Il va jusqu’à simplifier pour eux l’office liturgique : Que les frères, dit-il, se consacrent aux livres et à l’étude plutôt qu’au chant des répons et des antiennes. Il permet aux prieurs de dispenser des autres observances de la Règle les frères pour qui elles seraient une entrave à l’étude ou à la prédication.

Je le répète : à l’époque, toutes ces idées étaient neuves, hardies ; comme trois siècles plus tard les initiatives de saint Ignace et pour les mêmes raisons, elles durent paraître, elles parurent à beaucoup révolutionnaires. Mais l’Église les couvrit de son autorité. Et ce que je veux vous faire admirer ici, chez notre saint, c’est sa vision positive des choses et la décision de sa volonté : ce qu’il voit, il le voit d’un œil clair et réaliste ; et ce qu’il veut, il le veut délibérément. A son but il sacrifie tout le reste. Volontiers il prendrait pour devise ce mot de saint Paul : « Non me misit Christus baptizare, sed evangelizare » (1 Co 1, 17). Le Christ ne m’a pas envoyé pour administrer les sacrements, mais pour prêcher ». Et quels seront les terrains d’élection où se développera l’Ordre nouveau ? Vous l’avez deviné : les milieux intellectuels. Dominique emploie la tactique que nous préconisions tout à l’heure ; il vise la société à la tête, il veut s’emparer de son cerveau, sachant bien quelles réactions s’ensuivront dans l’organisme entier. Il recherche les villes universitaires : Paris, Bologne, Oxford, Padoue. Il veut capter les influences de l’esprit, attacher à son entreprise ceux qui les détiennent, étudiants et professeurs. Et Dieu donne dès l’abord à sa tentative le plus splendide succès : de grands clercs, des professeurs renommés sont ses recrues de la première heure.

Dès lors, la chevalerie de la Vérité est fondée. L’armée des paladins à l’écu marqué de la croix blanche et noire et où brille ce mot prestigieux « Veritas » est en marche. Elle vient vers nous à travers sept siècles d’exploits. Je la vois comme une avalanche de clartés qui dévale le long de l’histoire, envoyant ses éclats de toutes parts autour d’elle ; comme un large fleuve dont chaque vague est une lumière, mais de ces lumières que Dante vit au Paradis, et qui ont une âme et une voix ; et il y en a autant qu’il y eut jamais de frères Prêcheurs assis dans une chaire pour enseigner ou debout pour annoncer la parole de Dieu. Et parmi ce poudroiement d’étoiles de toute grandeur et de toute nuance, j’aperçois un soleil que ce beau fleuve lumineux roule dans son sein : le soleil de la Théologie et de la Philosophie catholique, le Maître des Maîtres et notre Maître à tous, l’Ange de l’École, notre bon Ange et notre guide, que je ne puis pas nommer ici sans un frémissement d’amour et de reconnaissance : saint Thomas d’Aquin. Si les yeux de Dominique mourant entrevirent un pareil avenir, il dut estimer, je pense, que ses rêves les plus audacieux étaient dépassés.

Dès lors, la chevalerie de la Vérité est fondée. L’armée des paladins à l’écu marqué de la croix blanche et noire et où brille ce mot prestigieux « Veritas » est en marche. Elle vient vers nous à travers sept siècles d’exploits. Je la vois comme une avalanche de clartés qui dévale le long de l’histoire, envoyant ses éclats de toutes parts autour d’elle ; comme un large fleuve dont chaque vague est une lumière, mais de ces lumières que Dante vit au Paradis, et qui ont une âme et une voix ; et il y en a autant qu’il y eut jamais de frères Prêcheurs assis dans une chaire pour enseigner ou debout pour annoncer la parole de Dieu. Et parmi ce poudroiement d’étoiles de toute grandeur et de toute nuance, j’aperçois un soleil que ce beau fleuve lumineux roule dans son sein : le soleil de la Théologie et de la Philosophie catholique, le Maître des Maîtres et notre Maître à tous, l’Ange de l’École, notre bon Ange et notre guide, que je ne puis pas nommer ici sans un frémissement d’amour et de reconnaissance : saint Thomas d’Aquin. Si les yeux de Dominique mourant entrevirent un pareil avenir, il dut estimer, je pense, que ses rêves les plus audacieux étaient dépassés.

- La vérité vécue dans la sainteté

L’hérésie à laquelle se heurtait saint Dominique se parait du prestige de la sainteté. Les hommes aiment la sainteté. Quoi qu’on en dise, pris dans leur ensemble, ils sont attirés par elle comme par un aimant. Les âmes austères, perdues en Dieu, exercent sur eux une sorte de fascination. Ils s’en approchent respectueux, confiants, curieux aussi, pris par le goût – si humain – du mystère et par je ne sais quel sens obscur du divin.

L’Ordre nouveau n’eût donc pas réussi s’il n’eût été un Ordre de saints. Mais ce n’est point par tactique que Dominique le voulut tel. Avec ses tendances personnelles, il ne pouvait le vouloir autrement. Cette figure de vierge et d’ascète que j’évoquais au début de ce discours n’est que la coloration matérielle et, si j’ose dire, le contour sensible et la silhouette d’une âme. Dominique était pur, d’une pureté d’ange et d’enfant. Il nous a fait à cet égard, sur son lit de mort, sa confession publique : c’est une confession d’enfant, d’enfant innocent et naïf, dont certains traits amènent sur nos lèvres un sourire. Son austérité était extrême : dans sa chair flagellée et crucifiée, la sensualité semblait morte ; amincie par l’abstinence, elle n’était plus que l’enveloppe fragile, usée, de l’esprit. Surtout Dominique avait ce goût, cette faim de la prière qui est peut-être la marque la plus générale et la plus authentique de la sainteté, ce besoin d’être avec Dieu, que l’office liturgique et les exercices communs ne suffisent pas à satisfaire, et qui cherche son assouvissement dans tous les instants libres, et jusque dans les veilles de la nuit.

L’Ordre nouveau n’eût donc pas réussi s’il n’eût été un Ordre de saints. Mais ce n’est point par tactique que Dominique le voulut tel. Avec ses tendances personnelles, il ne pouvait le vouloir autrement. Cette figure de vierge et d’ascète que j’évoquais au début de ce discours n’est que la coloration matérielle et, si j’ose dire, le contour sensible et la silhouette d’une âme. Dominique était pur, d’une pureté d’ange et d’enfant. Il nous a fait à cet égard, sur son lit de mort, sa confession publique : c’est une confession d’enfant, d’enfant innocent et naïf, dont certains traits amènent sur nos lèvres un sourire. Son austérité était extrême : dans sa chair flagellée et crucifiée, la sensualité semblait morte ; amincie par l’abstinence, elle n’était plus que l’enveloppe fragile, usée, de l’esprit. Surtout Dominique avait ce goût, cette faim de la prière qui est peut-être la marque la plus générale et la plus authentique de la sainteté, ce besoin d’être avec Dieu, que l’office liturgique et les exercices communs ne suffisent pas à satisfaire, et qui cherche son assouvissement dans tous les instants libres, et jusque dans les veilles de la nuit.

L’œuvre du saint fut à son image. Sa première fondation est celle d’un Ordre de religieuses, uniquement, intensément pénitentes et contemplatives. Et le monastère des Prêcheurs lui-même, ce studieux monastère dont il avait tracé le plan, ne devait pas être quelque chose comme une université, domaine de la science pure et des froides spéculations. A la vérité, les universités du Moyen Âge, écloses au sein de la chaude atmosphère catholique, n’étaient point de ce type. A l’époque moderne il était réservé de le connaître : c’est la vivante antithèse de ce que saint Dominique avait rêvé.

Qu’ils sont moroses, hélas ! ces grands établissements scolaires, ces solennelles facultés où le laïcisme a mis son empreinte. On les sent habitées par une pensée dure, exclusive, jalousement fermée, sinon hostile au surnaturel, méfiante à l’égard des hauts essors de l’âme et de son joyeux épanouissement dans la grâce. Là, pas de chapelle ; ou, s’il y en a une, elle est désaffectée, devenue salle de concerts ou musée.

On sent au-dessus de soi, au lieu du libre ciel, comme un massif couvercle de plomb. Défense de s’élever plus haut que certaines limites, qu’un rationalisme rigide a fixées.

Rien de sacré, nul mystère, nulle poésie en ces lieux ; tout est profane, vulgaire : les salles banales, les corridors bruyants, l’aspect administratif de toutes choses. Ce sont des comptoirs où l’on débite la science, des halles intellectuelles, où chacun vient s’approvisionner, et puis s’en va, son marché fait. Ce ne sont pas des demeures où l’âme puisse vivre et s’épanouir.

Au contraire, le cloître dominicain – depuis celui de Fiesole, où restent posés sur les murs, comme des papillons célestes au coloris inflétrissable, les rêves de l’Angelico, jusqu’au plus humble monastère – est un lieu de poésie, parce que c’est un lieu de prière autant que d’étude, et que la prière est une grande génératrice de poésie. Le monastère est presque un sanctuaire. Ici, plus de ces couloirs où l’on se hâte, le chapeau sur la tête, en causant à pleine voix. Le sans gêne, la vulgarité sont bannis de ce domaine où règne une religieuse étiquette, qui montre que les hommes ne s’y sentent point seuls, mais enveloppés d’une présence invisible qui commande le respect. Le silence – autre générateur de poésie – un silence sacré, qu’il n’est permis de rompre qu’à de rares moments, et où résonne seule la voix grêle des cloches qui appellent les frères à l’office, est le maître de céans. Dans cet élément mystérieux, l’âme se plonge avec délices ; elle s’y sent protégée contre les heurts du dehors qui violent ailleurs sa quiétude. Elle monte librement vers le ciel ; rien ne contrarie plus son vol, dégagée qu’elle est de ces entraves arbitraires qui prétendaient la river au sol.

Et dans cette pure atmosphère que ne secouent pas les tempêtes du siècle, la fleur de la science humaine elle-même monte plus droit ; appuyée, entourée de doctrines supérieures, elle se tient plus solidement ; pénétrée de leur reflet, elle semble plus belle : comme sur les rosiers suspendus aux arceaux du cloître, les roses semblent plus vermeilles, parce qu’elles se détachent sur l’azur, et qu’à travers leur couleur transparaît la lueur du Ciel. La piété est sœur de la science, l’ascèse est sœur de l’étude : sœurs qui s’ignorent trop souvent et qui grandissent séparées. Mais quand elles se retrouvent, comme ici, elles s’entr’aiment et se servent l’une l’autre fraternellement. La vie sensuelle, charnelle, ou simplement frivole est l’ennemie de l’esprit : elle l’émousse et l’engourdit. Quel est donc l’écrivain qui disait, après une journée de débauche : « Aujourd’hui, j’ai perdu un ouvrage » ? Au contraire, dans une vie pure, austère, recueillie, les plus hautes facultés s’affinent et montent jusqu’à un point inaccessible ailleurs ; les pouvoirs de la réflexion de la méditation se développent ; l’invisible se rend plus proche ; les voiles qui le cachent deviennent plus transparents, il se laisse étreindre. Ceci se vérifie même dans l’ordre naturel. Il faut choisir : certaines réussites spirituelles et certaines hautes jouissances sont interdites à qui recherche les inférieures. Mais combien la chose est-elle plus vraie encore, quand il s’agit, comme c’est le cas, de la science divine. Bienheureux les purs : ils voient Dieu. La grâce amassée dans le secret de la cellule, aux pieds du crucifix, ou puisée à l’autel, la grâce méritée par les jeûnes et les disciplines, est la grande illuminatrice des choses divines. Elle ouvre à l’intelligence des régions inconnues ; elle l’introduit dans des sphères réservées, et elle en éclaire les perspectives, comme l’aurore qui révèle soudain un invisible horizon. Voilà, chrétiens, le mystère qu’abrite le cloître dominicain, et les autres monastères fondés sur un plan analogue dans la suite des siècles.

Et dans cette pure atmosphère que ne secouent pas les tempêtes du siècle, la fleur de la science humaine elle-même monte plus droit ; appuyée, entourée de doctrines supérieures, elle se tient plus solidement ; pénétrée de leur reflet, elle semble plus belle : comme sur les rosiers suspendus aux arceaux du cloître, les roses semblent plus vermeilles, parce qu’elles se détachent sur l’azur, et qu’à travers leur couleur transparaît la lueur du Ciel. La piété est sœur de la science, l’ascèse est sœur de l’étude : sœurs qui s’ignorent trop souvent et qui grandissent séparées. Mais quand elles se retrouvent, comme ici, elles s’entr’aiment et se servent l’une l’autre fraternellement. La vie sensuelle, charnelle, ou simplement frivole est l’ennemie de l’esprit : elle l’émousse et l’engourdit. Quel est donc l’écrivain qui disait, après une journée de débauche : « Aujourd’hui, j’ai perdu un ouvrage » ? Au contraire, dans une vie pure, austère, recueillie, les plus hautes facultés s’affinent et montent jusqu’à un point inaccessible ailleurs ; les pouvoirs de la réflexion de la méditation se développent ; l’invisible se rend plus proche ; les voiles qui le cachent deviennent plus transparents, il se laisse étreindre. Ceci se vérifie même dans l’ordre naturel. Il faut choisir : certaines réussites spirituelles et certaines hautes jouissances sont interdites à qui recherche les inférieures. Mais combien la chose est-elle plus vraie encore, quand il s’agit, comme c’est le cas, de la science divine. Bienheureux les purs : ils voient Dieu. La grâce amassée dans le secret de la cellule, aux pieds du crucifix, ou puisée à l’autel, la grâce méritée par les jeûnes et les disciplines, est la grande illuminatrice des choses divines. Elle ouvre à l’intelligence des régions inconnues ; elle l’introduit dans des sphères réservées, et elle en éclaire les perspectives, comme l’aurore qui révèle soudain un invisible horizon. Voilà, chrétiens, le mystère qu’abrite le cloître dominicain, et les autres monastères fondés sur un plan analogue dans la suite des siècles.

On y est heureux, mes frères, – laissez-moi vous le dire pour redresser l’un des plus sots jugements qui courent le monde –, les âmes y trouvent un bon climat où elles fleurissent ; ce sont, en dépit de leurs apparences sévères, des séjours de joie profonde. Et si vous voulez la raison dernière de tout ceci, je vais vous la dire. C’est que dans les cloîtres, on trouve Celui qui est la source de toute joie comme de toute vérité, et sans lequel il n’est pas de joie véritable : Dieu ; Dieu goûté, Dieu atteint autant qu’il est possible en ce monde, Dieu possédé dans l’intimité d’une vie que l’on mène tout entière avec Lui. Ah ! ce n’est plus ici le désert de sable où tous les puits d’eau vive ont été bouchés par l’homme ennemi ; c’est l’oasis où sous l’ombre des palmes, dans les fraîches profondeurs souterraines, on entend les sources chanter.

Qui pourrait mesurer le rayonnement dans le monde d’un tel foyer de surnaturel, d’un seul monastère fondé selon le plan de saint Dominique ? Les hommes du siècle y viennent des alentours et de loin, pour y respirer quelques bouffées de cette atmosphère d’une qualité si fine, si différente de celle où ils vivent. Et ceux qui l’habitent font part à ces frères du dehors de leurs richesses intimes ; ils leur communiquent, non seulement la doctrine qu’ils ont puisée dans l’étude, mais aussi la grâce qu’ils ont amassée dans un long commerce avec Dieu. Des eaux qui jaillissent dans leur domaine et qui les désaltèrent, ils ne sont point avares ; leur source n’est pas une source scellée, qui dort inutile sous les cadenas. Selon le précepte de l’Écriture, ils en dirigent les ondes vers le dehors, ils en partagent les courants parmi les places publiques : « Deriventur fontes tui foras et in plateis aquas tuas divide » (Pr 5, 16). L’Ordre des Frères Prêcheurs a produit des mystiques illustres, tels que Tauler et le bienheureux Suso ; mais parlant en général, on peut affirmer que les plus glorieux fils de saint Dominique, depuis saint Thomas d’Aquin jusqu’au père Lacordaire, ont été d’abord des grands hommes de Dieu. Et si leur influence a été si profonde dans l’Église, ce n’est pas en raison de leur valeur humaine, si prestigieuse qu’elle fût, mais parce que cette valeur humaine était toute pénétrée et soutenue de valeur divine.

Conclusion : vérité et sainteté

J’ai essayé, mes Frères, d’esquisser devant vous la figure de saint Dominique, ou du moins l’un de ses aspects. Cet homme crut ardemment à la Vérité, et la considérant comme le premier des biens, il voulut, de toutes ses forces et par tous les moyens, la répandre, la donner aux autres. Non moins fermement il crut à leur capacité de la recevoir ; il eut l’estime de l’intelligence ; il ne désespéra pas, comme tant de pseudo-apologistes, de la raison humaine : il pensa naïvement qu’on peut avoir raison de l’erreur par une discussion honnête et bien menée, parce que l’intelligence humaine, malgré sa déchéance, reste faite pour la Vérité et naturellement disposée à y céder. Demandons à cet esprit robuste, à cette tête solide d’infuser un peu de sa sève aux cerveaux débiles de certains chrétiens modernes, à ces intelligences vacillantes, toujours prêtes à douter d’elles-mêmes et de la Vérité.

Mais Dominique ne considéra pas seulement la Vérité comme un objet d’étude, comme une chose bonne à regarder, intéressante à voir : ce qui fût revenu en définitive à en faire le plus magnifique joujou de la curiosité humaine. Il savait qu’en son fond et en sa source, la Vérité n’est pas une abstraction, une loi, une formule, c’est-à-dire quelque chose d’inférieur à nos esprits qui sont, eux, des réalités vivantes ; mais que, vivante elle-même, la Vérité adresse ses requêtes suprêmes à ce qu’il y a de plus intime et de plus vivant en nous ; qu’elle ne réclame rien de moins que le don de la personne entière et qu’enfin elle ne se livre complètement qu’à celui qui la mérite en se rendant semblable à elle. Dominique connaissait Quelqu’un qui a dit : « Ego sum Veritas. La Vérité, c’est moi ; Je suis moi-même et personnellement la Vérité subsistante, la Vérité première et pleine, sans conformité avec laquelle rien n’est vrai ni réel. » Et voilà pourquoi, par un effort d’ascétisme intense, notre Saint chercha l’union avec Celui-là, la purification intérieure qui permet de s’approcher de Lui. A la limite et au sommet, l’amour de la Vérité se confond avec la sainteté.

Mais Dominique ne considéra pas seulement la Vérité comme un objet d’étude, comme une chose bonne à regarder, intéressante à voir : ce qui fût revenu en définitive à en faire le plus magnifique joujou de la curiosité humaine. Il savait qu’en son fond et en sa source, la Vérité n’est pas une abstraction, une loi, une formule, c’est-à-dire quelque chose d’inférieur à nos esprits qui sont, eux, des réalités vivantes ; mais que, vivante elle-même, la Vérité adresse ses requêtes suprêmes à ce qu’il y a de plus intime et de plus vivant en nous ; qu’elle ne réclame rien de moins que le don de la personne entière et qu’enfin elle ne se livre complètement qu’à celui qui la mérite en se rendant semblable à elle. Dominique connaissait Quelqu’un qui a dit : « Ego sum Veritas. La Vérité, c’est moi ; Je suis moi-même et personnellement la Vérité subsistante, la Vérité première et pleine, sans conformité avec laquelle rien n’est vrai ni réel. » Et voilà pourquoi, par un effort d’ascétisme intense, notre Saint chercha l’union avec Celui-là, la purification intérieure qui permet de s’approcher de Lui. A la limite et au sommet, l’amour de la Vérité se confond avec la sainteté.

Belle âme de saint, qu’il m’a été doux d’étudier, âme de cristal, éprise de lumière et partant jalouse de pureté, âme de diamant, d’un diamant ferme et sans paille, fait pour s’enivrer de rayons : je crois vous voir maintenant là-haut dans le Temple clair que la Vérité substantielle, comme une lampe immense et inextinguible, illumine et remplit de ses feux : « Claritas Dei illuminavit illam et lucerna ejus est Agnus. » (Ap 21, 24). Vous assouvissez votre passion foncière ; vous vous rassasiez de clarté. Vous savourez le goût nouveau de la Vérité bue à même la source. Vous voyez à plein ce dont vous guettiez naguère les reflets. Vos désirs sont comblés ; vous êtes au terme. Puissiez-vous nous y conduire et, pour cela, nous faire des âmes ressemblant à la vôtre, avides de Vérité, avides de Dieu.

Ainsi soit-il.

Joseph de Tonquédec s.j.

Joseph de Tonquédec s.j.

(1869-1962)

[1] — Mgr Baudrillard, recteur de l’Institut catholique de Paris.