Martyrs de l’Ordre dominicain

Oraison : « Ô Dieu, qui nous réjouissez par le triomphe du bienheureux Alphonse et de ses Compagnons, donnez-nous, s’il ·vous plaît, par leurs mérites et par leur intercession, la même constance dans la foi et la même force efficace dans les œuvres. »

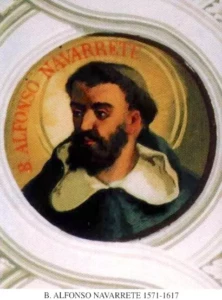

Parmi tant de Martyrs que la Province du Saint-Rosaire des Iles Philippines, depuis sa première institution jusqu’à nos jours, a enfantés à l’Ordre des Frères Prêcheurs et au ciel, la première place revient à l’invincible bataillon de ces hommes apostoliques qui, au début du XVIIe siècle, en versant leur sang au Japon, triomphèrent des ennemis du nom chrétien. Parmi ceux-ci se distingue leur chef, Alphonse Navarette, qui, chargé du gouvernement de la mission alors que la persécution s’aggravait, et voyant les intérêts du Christ compromis à Vomura, décida de s’offrir lui-même en victime non pas tant en paroles qu’en réalité et par sa propre mort, afin de relever le courage des fidèles.

De concert avec Ferdinand de Saint-Joseph, de l’Ordre des Augustins, après avoir imploré le secours divin, les deux religieux, revêtus de l’habit de leurs Ordres respectifs, se rendirent ouvertement dans cette ville. Tandis qu’ils y prêchaient les mystères de notre religion et y administraient les sacrements, ils tombèrent aux mains des infidèles et furent mis à mort. Ils méritèrent ainsi la palme du martyre, d’autant plus glorieusement même que, enflammés par leur exemple, les autres chrétiens, dont l’attachement était demeuré timide jusque alors, n’hésitèrent plus à confesser ouvertement leur foi et à la sceller de leur propre sang.

Onze autres religieux de la même province suivirent Alphonse Navarette au combat ; certains d’entre eux étaient arrivés au Japon nombre d’années auparavant et y avaient posé les fondements de la religion chrétienne, tels François Moralès, le premier de tous, Alphonse de Ména, Thomas Zucarraga, Hyacinthe Orfanel et Joseph de Saint-Hyacinthe; et d’autres comme Angèle Orsucci, Jean de Saint-Dominique et Louis Florès, qui étaient venus au plus fort de la persécution pour porter secours à leurs Frères. Plusieurs autres suivirent parmi lesquels Pierre Vasquez, Louis Bertrand (neveu de saint Louis Bertrand) et Dominique Castellet, hommes riches de toutes les vertus, assidus à l’oraison, ayant le zèle de la maison de Dieu, dont le plus cher désir était d’être rendus conformes, par le martyre, au Christ crucifié.

À peine croyable serait le récit des difficultés et des épreuves qu’ils eurent à supporter pour planter et cultiver la vigne du Seigneur. En effet, la persécution déclarée par Taïco-Sama à la fin du siècle précédent, n’avait jamais

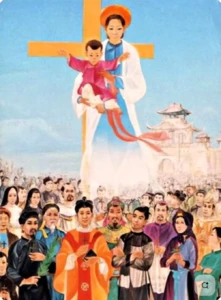

cessé tout à fait. Siogun-Sama, dépassant la cruauté de son prédécesseur, édicta une loi disant que, dans son royaume, serait abolie toute trace de la religion chrétienne, que les prêtres et les religieux seraient bannis sous peine de mort, et que, si quelque demeure s’ouvrait à eux, elle serait détruite. Aussi les serviteurs de Dieu étaient forcés, pour ne pas faire défaut aux besoins des fidèles, de s’exposer continuellement aux plus grands périls, errant d’un lieu à un autre, exposés à la faim, à la nudité, aux coups et fréquemment à de mortels dangers. Mais, poussés par cette charité qui sait faire de l’épreuve un gain, ils amassèrent dans les greniers du Seigneur une moisson si abondante que du milieu indigène leur vinrent environ cent compagnons de martyre appartenant à notre Ordre, à savoir : neuf, ayant revêtu l’habit des clercs ou des convers et fait profession, leurs auxiliaires dans l’enseignement du catéchisme et l’administration des sacrements ; les autres, ainsi que leurs enfants, appartenaient au Tiers-Ordre et étaient membres de la confrérie du Rosaire. Beaucoup d’entre eux étaient de sang royal ; préférant à leur noblesse ancestrale l’humilité de la croix, ils regardaient comme l’honneur suprême de servir leurs maîtres dans la foi, en remplissant la fonction de catéchistes ou tout autre office de charité chrétienne.

Ces glorieux Martyrs de Dieu subirent leur passion, les uns à Nagasaki, les autres à Vomura, et avec eux plusieurs autres fidèles japonais, hommes et femmes de tout âge et de toute condition, et, parmi eux, des enfants de quatre et même trois ans. Vingt-neuf autres apôtres, venant des Ordres de Saint-François, des Ermites de Saint-Augustin et de la Compagnie de Jésus, précédaient cette cohorte de martyrs. Ainsi donc les vaillants athlètes du Christ demeurèrent fermes, opposant aux bourreaux une foi invincible. La fureur insensée du tyran s’exerça contre eux par des supplices d’un tel raffinement que l’esprit redoute de les rappeler et à plus forte raison de les décrire. En effet, les uns ayant été mis en croix furent percés par l’épée, les autres furent crucifiés la tête en bas ; beaucoup furent cruellement déchirés, leurs membres coupés un à un ; certains, plongés dans des eaux sulfureuses ou glacées, eurent une mort lente et atroce ; d’autres enfin périrent par la faim, la soif, sous les coups, ou enfermés dans des prisons infectes, échangeant ainsi la vie qui finit contre la vie bienheureuse et sans fin. Ils supportèrent ces affreux tourments avec une telle élévation d’âme et une telle joie qu’ils firent vraiment revivre la force et la constance des premiers martyrs de l’Église.

C’est donc à bon droit que le Pape Pie IX, admirant une telle vertu, fit aboutir heureusement, sur avis de la Sacrée Congrégation des Rites, cette cause que Benoît XIV, d’heureuse mémoire, avait qualifiée de très illustre. Et le 17 juillet 1867, dix-huit siècles après le martyre du bienheureux Apôtre Pierre, par un décret solennel, il inscrivait les glorieux Martyrs du Christ, au nombre de deux cent-cinq (dont plus de la moitié appartenaient à l’Ordre des Prêcheurs) au catalogue des Bienheureux, accordant aux quatre Ordres ci-dessus mentionnés la faculté de célébrer la messe et l’office en leur honneur.