Ce qui frappe dès l’abord dans l’histoire du peuple juif, c’est qu’il occupe une place à part au milieu du monde ancien, c’est qu’il présente à l’observateur le moins attentif ou le plus prévenu une physionomie unique.

Ce qui frappe dès l’abord dans l’histoire du peuple juif, c’est qu’il occupe une place à part au milieu du monde ancien, c’est qu’il présente à l’observateur le moins attentif ou le plus prévenu une physionomie unique.

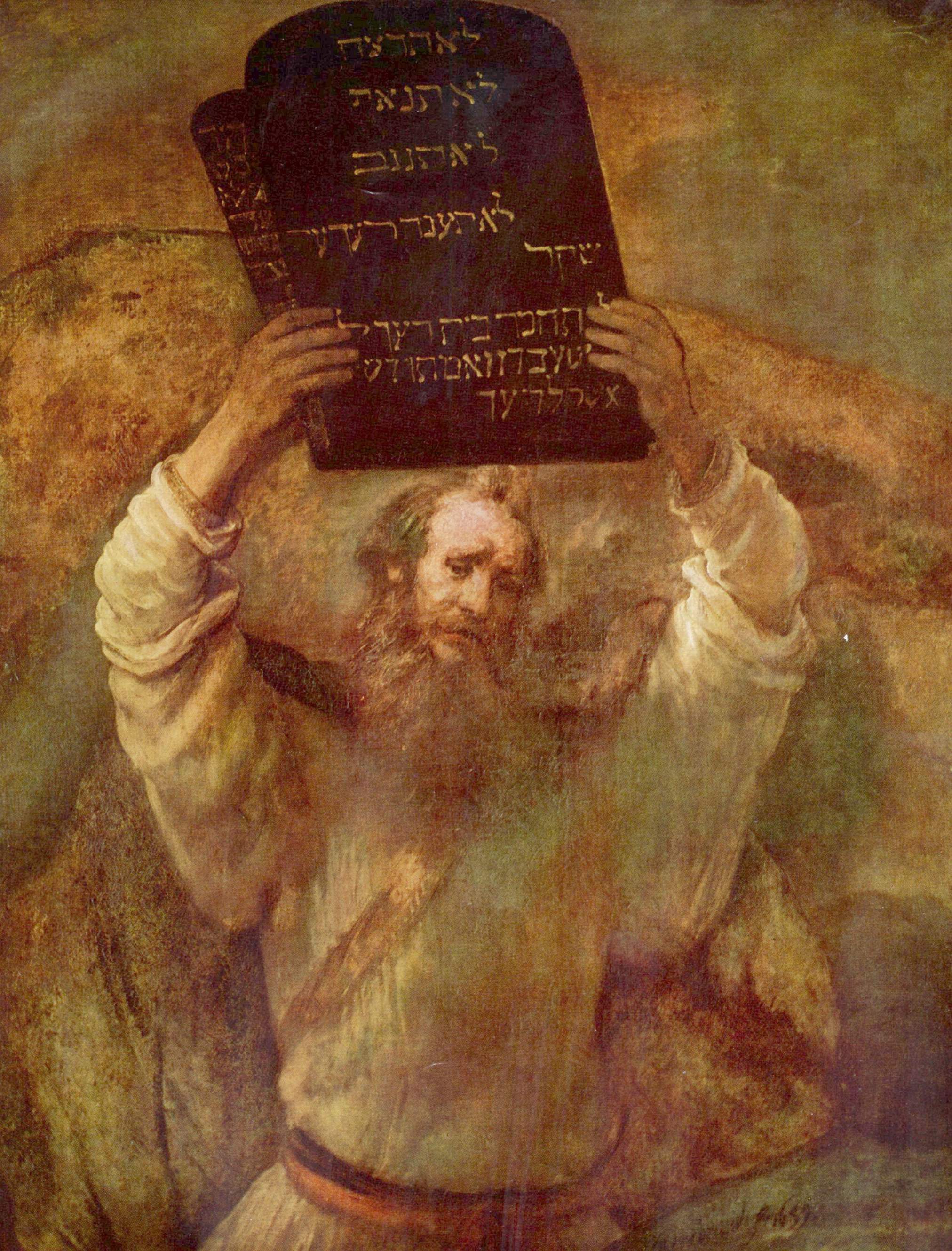

1er fait : le monothéisme, au milieu de nations idolâtres

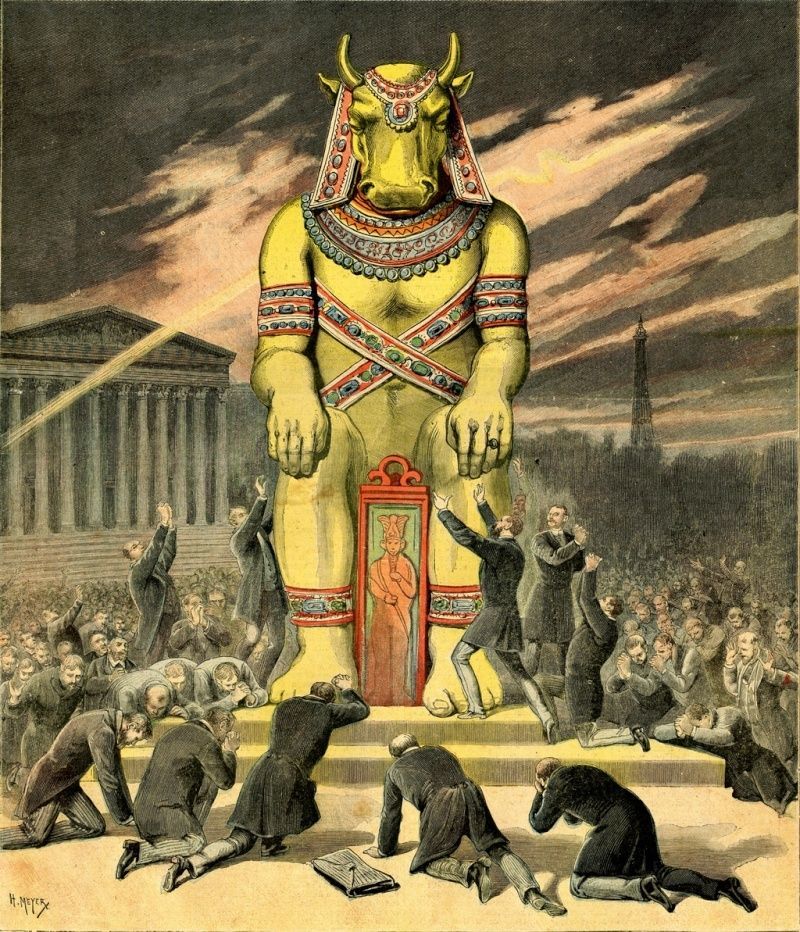

Tandis qu’autour de lui tous les peuples de l’antiquité, même les plus éclairés, sont voués à l’adoration panthéistique de la nature, Israël seul est monothéiste depuis le commencement jusqu’à la fin de son histoire. On a beau dire, pour atténuer ce contraste, que parmi les philosophes païens quelques-uns se sont élevés à l’idée pure de Dieu. Cette assertion, fût-elle mille fois mieux démontrée qu’elle ne l’est en réalité, n’ôterait rien au contraste que je viens de signaler, de son éclat ni de son étrangeté. Chez les Hébreux, ce ne sont pas quelques individualités plus puissantes ou mieux douées, c’est le peuple entier qui depuis le premier jusqu’au dernier professe en masse la doctrine de l’unité de Dieu. Cela posé, et les livres d’Israël ne permettent pas le moindre doute à cet égard, d’où pouvait provenir cette différence ? Serait-ce que le peuple juif serait doué d’un génie supérieur à celui de toutes les nations du vieux monde réunies ? Qui oserait le dire ? Rien qu’à s’en tenir à la Grèce, on y surprend un développement scientifique et littéraire à tout le moins égal, pour ne pas dire supérieur. Serait-ce qu’Israël dût à son origine sémitique, à sa position au milieu des peuples de l’Orient, cette fortune singulière d’avoir sauvé la doctrine de l’unité de Dieu du naufrage universel des croyances ? Mais c’est ici précisément que le contraste éclate dans toute sa force. Seuls parmi les Sémites, les descendants de Jacob sont restés monothéistes. Une simple observation le prouve jusqu’à l’évidence. Certes, les tentations n’ont pas manqué, au peuple juif dans le cours de sa longue histoire pour le faire glisser sur la pente de l’idolâtrie. Eh bien, d’où provenait pour lui la permanence de ce péril ? De son contact avec les peuples de race sémite, de ses rapports avec la Syrie, la Chaldée, la Phénicie. Loin d’expliquer le monothéisme d’Israël, les nations issues de Sem comme lui en font ressortir par leur polythéisme même le caractère exceptionnel et unique. Donc en dépit de toutes les hypothèses, nous sommes en présence d’un fait que rien d’humain n’explique suffisamment : seule parmi les peuples de l’antiquité, la nation juive a conservé pure et intacte la doctrine de l’unité de Dieu. Or, quand la science est impuissante à rendre compte d’un phénomène physique ou moral par des causes naturelles, elle fait preuve de bon sens et de logique en recourant à un ordre de choses plus élevé ; et dans le cas présent, elle est réduite, sous peine de s’abdiquer elle-même, à reconnaître l’existence et la divinité de la révélation mosaïque. […] 2e fait : l’attente du Messie

2e fait : l’attente du Messie

Si nous laissons derrière nous ce premier fait, pour entrer plus avant dans la vie intime du peuple juif, nous y rencontrons un deuxième phénomène non moins original. Chaque nation de l’antiquité a vécu d’une idée propre qui, née avec elle, a traversé son histoire et se reflète avec plus ou moins de force dans son activité. Sparte, c’est l’esprit militaire qui cherche à s’immobiliser dans des institutions de fer ; Athènes, c’est la civilisation avec son caractère d’expansion illimitée ; Rome, c’est le génie politique qui aspire à la domination du monde. On peut donc se demander quel ressort intime a mis en jeu tout le mécanisme de la nationalité juive : de quelle idée mère ce peuple a-t-il vécu ? Quelle est la pensée fondamentale qui se fait jour à travers ses lois, ses institutions, son activité religieuse et morale ? C’est ici que la philosophie de l’histoire vient toucher derechef à un fait unique en son genre.

Mieux que tout autre peuple, Israël est tout d’une pièce et se résume dans une idée qui est l’âme de son histoire. C’est un peuple d’attente et d’espérance. Cela est si vrai, qu’à deux mille ans de la plus terrible catastrophe qui ait mis fin à la vie d’une nation, ses débris dispersés par tous les vents du ciel sont toujours là, qui conservent la même attitude ; ils attendent, on ne sait plus trop quoi, mais enfin ils attendent. Évidemment c’est là le trait le plus caractéristique de la physionomie de ce peuple. Or, quel était l’objet de son attente avant que l’épée de Rome eût détruit sa nationalité ? Lois, institutions, prophéties, tout l’exprime. Israël attend un personnage mystérieux qui devra établir le règne de Dieu sur la terre. Cette idée, sans laquelle le peuple juif reste une énigme indéchiffrable, n’existe pas chez lui comme dans la conscience des autres peuples, vague et confuse, sans unité ni consistance: elle revêt dans ses livres une forme claire et précise. Le personnage qu’il attend y apparaît avec le triple attribut qui devra le distinguer :

– la prophétie, – le pontificat – et la royauté.

Depuis Moïse qui ouvre le cycle des prédictions nationales, jusqu’à Malachie qui le ferme, législateurs, rois, prophètes, tous désignent du doigt le prophète unique que Dieu suscitera, le grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech qui réunira tous les peuples sous le sceptre de sa domination. Cette idée est tellement enracinée dans l’esprit de ce peuple, que rien ne peut y porter atteinte : ni les révolutions intérieures qui modifient la forme de son gouvernement, ni la guerre étrangère qui le jette deux fois sur le chemin de l’exil. Au milieu des revers les plus cruels, il nourrit cette espérance qu’il porte dans son sein, et dont le sentiment se prolonge jusqu’au déclin de sa nationalité avec une vivacité et une énergie toujours croissantes. Que l’idée messianique, et par là j’entends tout l’ensemble des prophéties et des croyances relatives au Messie, que l’idée messianique, dis-je, ait été l’âme du peuple juif et le point central de son activité historique, personne ne le conteste. Ce qu’on a cherché à révoquer en doute, c’est l’origine et le caractère surnaturels de cette idée. […] On a dit : « Ce n’est pas l’idée messianique qui explique le peuple juif, c’est le peuple juif qui a créé l’idée messianique ». Mais je répéterai sur ce point ce que j’ai dit du monothéisme d’Israël. Pourquoi cette idée est-elle particulière au peuple juif, ou du moins, pourquoi se montre-t-elle chez lui avec ce caractère de précision et de permanence qui ne se retrouve nulle part, pas plus chez les peuples de race sémite que dans les autres branches de la famille humaine ? Pourquoi l’orgueil national des Égyptiens ou des Chinois, qui se vantaient d’être les premiers nés du genre humain, ne leur a-t-il pas suggéré l’idée que d’eux sortirait la monarchie universelle des esprits ? Pourquoi cette idée singulière a-t-elle germé exclusivement au sein d’une petite peuplade perdue dans un coin de l’Asie ? D’où vient qu’elle a échappé au spiritualisme de la race hellénique, à l’esprit cosmopolite de la Phénicie ou de Rome ? Peuple agricole et sédentaire, Israël ne pouvait sans folie prétendre de lui-même à des destinées si glorieuses, encore moins caresser pendant deux mille ans avec quelque apparence de raison un rêve chimérique que rien ne justifiait.

Loin de favoriser le progrès naturel de cette idée, son esprit exclusif, sa constitution religieuse et politique, limitée à un faible territoire et à quelques tribus, y répugnaient essentiellement. Le triomphe de l’idée messianique allait entraîner de soi la ruine de ce qu’il avait de plus cher, sa nationalité. Qui ne voit dès lors qu’une pareille idée ne peut être envisagée d’aucune façon comme un produit de l’esprit national ; qu’elle n’a pu qu’être imposée au peuple juif par une volonté supérieure ? C’était une mission qu’il avait reçue, mais qu’il ne s’était pas donnée.

Ce que je dis là est si fondé en raison, qu’au moment où l’idée messianique se réalisera dans sa plénitude, Israël se cramponnera avec une énergie sauvage aux débris de sa nationalité mourante, plutôt que de s’associer au triomphe d’une doctrine dont il avait malgré lui porté le germe dans ses flancs. Tant il est vrai qu’au lieu d’avoir été l’expression de l’instinct national ou une création spontanée de son propre génie, l’idée messianique ne s’explique chez le peuple juif, comme son monothéisme, que par une révélation surnaturelle et divine.

Que l’idée messianique, et par là j’entends tout l’ensemble des prophéties et des croyances relatives au Messie, que l’idée messianique, dis-je, ait été l’âme du peuple juif et le point central de son activité historique, personne ne le conteste. Ce qu’on a cherché à révoquer en doute, c’est l’origine et le caractère surnaturels de cette idée. […] On a dit : « Ce n’est pas l’idée messianique qui explique le peuple juif, c’est le peuple juif qui a créé l’idée messianique ». Mais je répéterai sur ce point ce que j’ai dit du monothéisme d’Israël. Pourquoi cette idée est-elle particulière au peuple juif, ou du moins, pourquoi se montre-t-elle chez lui avec ce caractère de précision et de permanence qui ne se retrouve nulle part, pas plus chez les peuples de race sémite que dans les autres branches de la famille humaine ? Pourquoi l’orgueil national des Égyptiens ou des Chinois, qui se vantaient d’être les premiers nés du genre humain, ne leur a-t-il pas suggéré l’idée que d’eux sortirait la monarchie universelle des esprits ? Pourquoi cette idée singulière a-t-elle germé exclusivement au sein d’une petite peuplade perdue dans un coin de l’Asie ? D’où vient qu’elle a échappé au spiritualisme de la race hellénique, à l’esprit cosmopolite de la Phénicie ou de Rome ? Peuple agricole et sédentaire, Israël ne pouvait sans folie prétendre de lui-même à des destinées si glorieuses, encore moins caresser pendant deux mille ans avec quelque apparence de raison un rêve chimérique que rien ne justifiait.

Loin de favoriser le progrès naturel de cette idée, son esprit exclusif, sa constitution religieuse et politique, limitée à un faible territoire et à quelques tribus, y répugnaient essentiellement. Le triomphe de l’idée messianique allait entraîner de soi la ruine de ce qu’il avait de plus cher, sa nationalité. Qui ne voit dès lors qu’une pareille idée ne peut être envisagée d’aucune façon comme un produit de l’esprit national ; qu’elle n’a pu qu’être imposée au peuple juif par une volonté supérieure ? C’était une mission qu’il avait reçue, mais qu’il ne s’était pas donnée.

Ce que je dis là est si fondé en raison, qu’au moment où l’idée messianique se réalisera dans sa plénitude, Israël se cramponnera avec une énergie sauvage aux débris de sa nationalité mourante, plutôt que de s’associer au triomphe d’une doctrine dont il avait malgré lui porté le germe dans ses flancs. Tant il est vrai qu’au lieu d’avoir été l’expression de l’instinct national ou une création spontanée de son propre génie, l’idée messianique ne s’explique chez le peuple juif, comme son monothéisme, que par une révélation surnaturelle et divine.

3e fait : le refus du Messie

3e fait : le refus du Messie

Ceci, Messieurs, nous amène à l’explication d’un troisième fait non moins surprenant dans l’histoire du peuple juif. S’il est vrai, en effet, que l’idée messianique ait été l’âme d’Israël, qu’elle s’échappe de ses livres comme l’expression constante de ses désirs et de ses espérances, comment se fait-il que l’accomplissement de cette prophétie permanente ait rencontré chez lui une si vive opposition ? Par quel hasard étrange le dépositaire unique de ce fonds traditionnel a-t-il été le seul qui n’ait pas su en profiter, offrant ainsi l’image d’un homme qui promènerait autour de lui le flambeau qu’il tient en main, tout en restant lui-même dans l’obscurité la plus profonde ? C’est là un problème moral à tout le moins fort curieux à étudier.

Or, Messieurs, ce problème, qui de première vue paraît presque insoluble, perd beaucoup de sa difficulté quand on considère que rien ne se rencontre plus fréquemment dans l’histoire de l’humanité qu’une nation infidèle à sa vocation et finissant par retourner contre elle-même le principe où elle puisait sa force. J’oserai même dire que parmi les peuples de l’antiquité il n’en est peut-être pas un qui ait accompli fidèlement sa mission.

Sparte a péri, parce qu’en cherchant la force dans la dureté d’un civisme inhumain, elle foulait aux pieds dans sa constitution les lois les plus sacrées de la nature. — Athènes a péri, parce qu’au lieu de mettre son génie au service d’une civilisation morale, elle a initié les peuples aux raffinements d’une corruption élégante. — Rome a péri, parce qu’elle a outragé la dignité humaine par l’abus le plus révoltant de la force.

Comme les individus, les nations recèlent dans leur sein un principe morbide, presque imperceptible dans l’origine, mais qui, se développant avec le temps, finit par amener leur dissolution, à moins qu’une vertu supérieure ne vienne à le combattre ou à le neutraliser complètement. Elles périssent par le défaut ou par l’excès de leur principe.

Si donc nous voulons savoir pourquoi le peuple juif est devenu infidèle à sa vocation, ce qui a pu l’amener à méconnaître ou à défigurer l’idée mère qui faisait sa vie, nous devrons en trouver la raison dans un vice originel qui, se fortifiant grâce aux circonstances extérieures, a fini par causer sa perte.

Ce vice ou ce défaut originel se manifeste dans le caractère même de ce peuple. Moïse, qui le connaissait bien, l’a défini d’un trait (Ex. 32, 9), et l’un des hommes les plus remarquables de l’Église primitive, le diacre saint Étienne, développant la pensée du législateur, l’appelait un peuple « à la tête dure et au cœur incirconcis » (Ac 7, 51). Voilà ce qui prédomine dans la nation juive: la ténacité et le sens charnel. Je ne crois pas, Messieurs, qu’un peuple quelconque ait témoigné, dans le cours de son histoire, d’une plus grande inflexibilité de caractère.

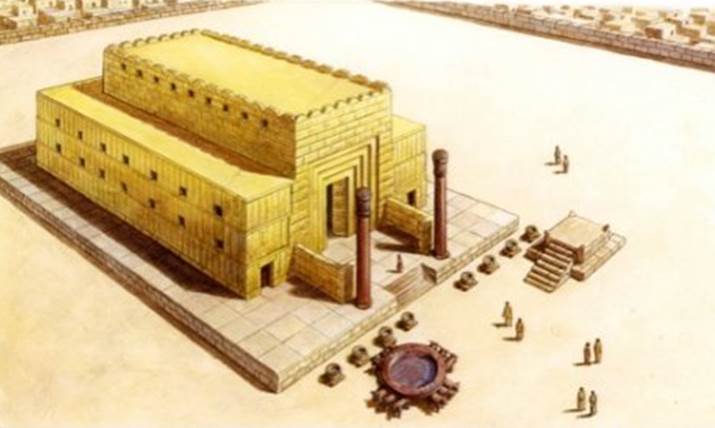

Cette qualité-là le rendait sans nul doute éminemment propre à conserver la lettre des prophéties messianiques, et à la disputer aux ravages du temps ou à la main des hommes ; mais, une fois qu’il en aura perdu le sens, il était facile de prévoir qu’il se retrancherait dans ses illusions avec une obstination à tout le moins égale. Or, c’est à quoi l’exposait ce sens charnel que révèle toute sa vie. On reste frappé de la difficulté qu’avait ce peuple à s’élever au-dessus des sens et de l’imagination pour atteindre aux choses de l’esprit. Prenez-le au premier moment de sa vie nationale, au pied du mont Sinaï : il préfère un fétiche au vrai Dieu qui lui parle. Et quand l’auteur de l’Épître de saint Barnabé rattachera à ce fait l’origine de la réprobation des juifs, il marquera avec une justesse frappante la cause morale de leur infidélité (épître de saint Barnabé, c. 4 et 14). Non, ni par nature, ni par tendance, Israël n’est spiritualiste. Livrez-le à lui-même, à la pente naturelle de son esprit, il ira jusqu’au fétichisme le plus grossier. Aussi, son histoire n’est-elle pas autre chose qu’une lutte incessante entre sa conscience formée par l’idée pure de Dieu, et son sens charnel qui le porte vers l’idolâtrie. De là ce cercle de fer dans lequel l’enchaînait sa législation. Rien ne prouve mieux la sagesse des institutions mosaïque que cette exacte correspondance aux besoins du peuple juif qu’elles enlèvent aux influences du dehors pour le rattacher par mille liens au culte du vrai Dieu.

Et maintenant, Messieurs, supposez les prophéties messianiques aux mains d’un tel peuple : il en gardera le texte avec une scrupuleuse fidélité ; mais en comprendra-t-il l’esprit ?

Sans doute, Dieu avait pris soin de déterminer le sens de ces prédictions, qui par elles-mêmes indiquaient suffisamment qu’il s’agissait d’une rénovation spirituelle de la race humaine, et non d’un règne temporel. De plus, une série de prophètes se succédant presque sans interruption étaient venus environner l’idée messianique d’une clarté toujours croissante.

Mais la question était là : Israël saura-t-il s’élever à la pureté du type messianique, ou bien rabaissera-t-il cet idéal au niveau de son esprit étroit et charnel ?

C’était pour lui une question de vie ou de mort.

Israël succomba à cette épreuve offerte à sa liberté. Obéissant à une tendance qui se fait jour à chaque page de son histoire, il matérialisa, si je puis m’exprimer de la sorte, la grande idée confiée à sa garde. Il transporta en elle tous ses rêves de gloire humaine, d’ambition vulgaire.

Dans son orgueil de peuple privilégié il s’imagina que sa théocratie temporaire deviendrait la forme définitive du genre humain, et qu’au moment marqué par la Providence il marcherait vers la conquête du monde à la suite d’un Messie guerrier. Une fois ce rêve conçu, il mit à le caresser cette ténacité qui faisait le fond de son caractère. Dès lors, rien ne fut plus capable de le détromper. Au lieu de l’éclairer sur la destinée passagère de ses institutions, ses malheurs domestiques, la ruine imminente de sa nationalité, ne firent que redoubler ses aspirations vers une ère de grandeur politique. Le Messie ne lui apparaissait plus à travers son orgueil blessé que sous l’image d’un conquérant qui vengerait ses humiliations, qui l’affranchirait du joug de ses ennemis, pour l’élever au plus haut période de la gloire humaine.

Cette altération progressive de l’idée messianique, sous l’influence toujours plus vive du fanatisme national, était à peu près complète quand le Christ parut.

C’était pour lui une question de vie ou de mort.

Israël succomba à cette épreuve offerte à sa liberté. Obéissant à une tendance qui se fait jour à chaque page de son histoire, il matérialisa, si je puis m’exprimer de la sorte, la grande idée confiée à sa garde. Il transporta en elle tous ses rêves de gloire humaine, d’ambition vulgaire.

Dans son orgueil de peuple privilégié il s’imagina que sa théocratie temporaire deviendrait la forme définitive du genre humain, et qu’au moment marqué par la Providence il marcherait vers la conquête du monde à la suite d’un Messie guerrier. Une fois ce rêve conçu, il mit à le caresser cette ténacité qui faisait le fond de son caractère. Dès lors, rien ne fut plus capable de le détromper. Au lieu de l’éclairer sur la destinée passagère de ses institutions, ses malheurs domestiques, la ruine imminente de sa nationalité, ne firent que redoubler ses aspirations vers une ère de grandeur politique. Le Messie ne lui apparaissait plus à travers son orgueil blessé que sous l’image d’un conquérant qui vengerait ses humiliations, qui l’affranchirait du joug de ses ennemis, pour l’élever au plus haut période de la gloire humaine.

Cette altération progressive de l’idée messianique, sous l’influence toujours plus vive du fanatisme national, était à peu près complète quand le Christ parut.

Mgr Charles Freppel Cours d’éloquence sacrée à la Sorbonne, en 1857-1858 (Les Pères apostoliques et leur époque, Paris, Bray,1859 [2e éd.], p. 69-77).

• Sur le même sujet : Tract sur les prophéties